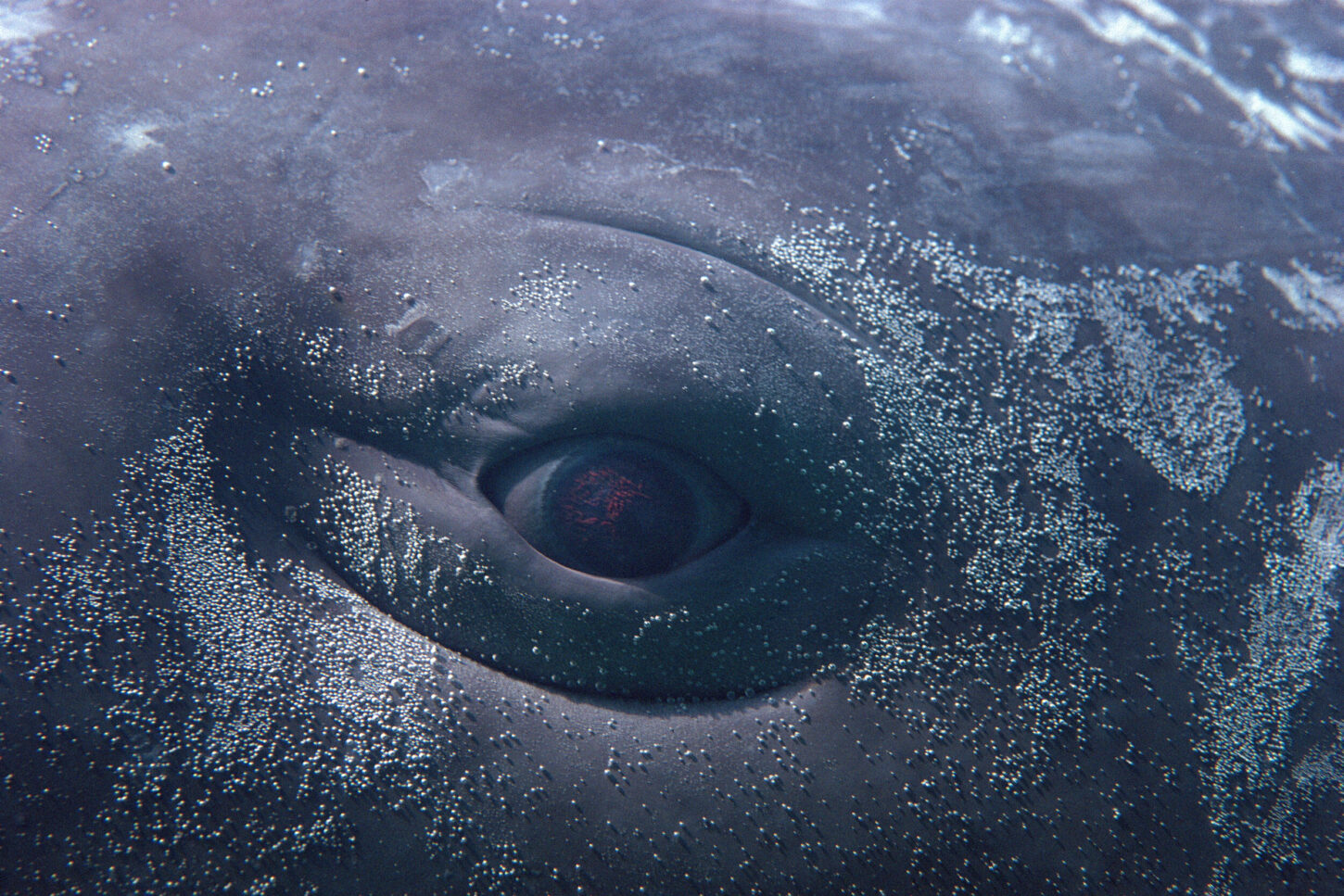

Filmstill aus Wu Tsangs Inszenierung «Moby Dick; or the Whale»

Bild: Greg Amgwerd

Schauspielhaus Zürich

Ist das noch Theater? - Der Kampf ums Publikum

Im Zürcher Schauspielhaus gehören mit den New Yorkern Trajal Harrell und Wu Tsang ein Tänzer und eine Performance- und Videokünstlerin zum festen Regieteam. Damit verändert sich die Formensprache am Haus radikal. Funktioniert das? Und warum setzt Co-Leiter Benjamin Blomberg auf das «Ausfransen der Genregrenzen»?

Zürich, 29.03.2022

«Es war schon immer die Idee von Theater, sich Genres einzuverleiben», sagt Benjamin von Blomberg. Der Co-Intendant des Zürcher Schauspielhauses hat als Dramaturg das Reflektieren gleichsam zum Beruf gemacht. Er hat daher keine Probleme zu erklären, warum mit Trajal Harrell ein Choreograf, und mit Wu Tsang eine Bildende Künstlerin und Filmemacherin zu den vormals acht, nach Leonie Böhms Weggang noch sieben Hausregisseur:innen gehören. Weil der 43-Jährige auch sehr begeisterungsfähig ist, beurteilt er die Arbeiten von Hausregisseurin Wu Tsang nicht nur als «toll», sondern als «unfassbar toll». Und in die Arbeiten von Tsangs Kollegen Trajal Harrell habe er sich gleich «auf ewig verliebt».

Aber machen Wu Tsang und Trajal Harrell überhaupt Theater? Darauf gibt es keine klare Antwort, schliesslich ist es längst Courant normal, dass auch im Schauspiel Musiker:innen auf der Bühne spielen, Filmleute mit Live-Videokameras arbeiten und Bühnenbilder als Leinwand dienen, auf der vorproduzierte Filme gezeigt werden. Genresprengungen, die nur noch bemängelt werden, wenn sich ihr künstlerischer Mehrwert nicht erschliesst. Auch die Definition von Theater als Aufführung mit dramatischem Text funktioniert nicht mehr, denn es gibt haufenweise Inszenierungen, die nicht von einem dramatischen Text ausgehen. Ein Extrembeispiel: Schon unter Barbara Freys Intendanz zeigten Rimini Protokoll im Zürcher Schiffbau ihr Werk «Heuschrecken», in dem hunderte Heuschrecken und eine Pseudo-Astronautin die Hauptrollen spielten, als «Spezialisten des Alltags».

Stummfilm anstelle von Theater

«Im Theater steht im Zentrum, dass sich Menschen begegnen in einer gemeinsam geteilten Gegenwart», sagt Benjamin von Blomberg. «Meist heisst das: Es gibt Menschen auf der Bühne, und es gibt Menschen im Zuschauerraum.» Eine schlüssige Definition? Eine «gemeinsam geteilte Gegenwart» gibt es in der aktuellen Inszenierung von Wu Tsangs «Moby Dick». Aber gibt es auch Menschen auf der Bühne? Das ist Ansichtssache. Denn «die Bühne» ist eine Leinwand, auf der ein Stummfilm gezeigt wird. Davor sitzen Musiker:innen des Zürcher Kammerorchesters und begleiten das Geschehen hoch über ihren Köpfen. Der Film allerdings ist sicherlich eine Produktion des Schauspielhauses Zürich, war doch die gesamte Technik beteiligt; zudem sind in ihm 25 Performer:innen zu sehen, von denen elf zum Ensemble gehören.

In Wu Tsangs Inszenierung von Herman Melvilles «Moby Dick» sind die Schauspieler:innen nur auf der Leinwand zu sehen.

Bild: Greg Amgwerd

Ein Schauspielhaus, das einen Film produziert? Eine Wahnsinnstat, die das Haus an seine Grenzen gebracht hat, geben auch die Intendanten von Blomberg und Nicolas Stemann zu. «Wunderbarerweise waren wir naiv», sagt von Blomberg. «Ich weiss nicht, ob wir es gemacht hätten, wenn wir wirklich gewusst hätten, was auf uns zukommt.» So verträgt sich ein Filmdreh bis mitten in die Nacht nur schlecht mit den Arbeitsplänen von Theatertechnikern. Und wäre der Schiffbau nicht wegen der Theaterschliessungen über Wochen ungenutzt gewesen, hätte es wohl gar nicht funktioniert. Das Experiment wird wohl nicht wiederholt. Von Blomberg: «Das schaffen wir kein zweites Mal.»

Ein neues, diverses Publikum entdeckt das Theater

Aber warum dieser Kraftakt? Warum produziert ein Theater einen Film mit Stummfilmästhetik und -musik? Warum bringt es das Werk nicht einfach live auf die Bühne? «Weil das Ausfransen der Genregrenzen total aufregend sein kann», sagt von Blomberg; weil es auch zur Lebendigkeit und Experimentierfreude des Theaters dazugehöre. So könnten im besten Fall ungewöhnliche, elektrisierende Inszenierungen entstehen. Zudem gehören für ihn und Stemann die Grenzüberschreitungen zur Überlebensstrategie. Denn ins Theater zu gehen, das sei für immer weniger Menschen selbstverständlich. Die Häuser müssten immer mehr um neue Zuschauergruppen kämpfen. Die Rechnung ist simpel: Je diverser und unterschiedlicher die angebotenen Stücke, umso diverser und unterschiedlicher das Publikum, das sie anschauen möchte.

Natürlich wollen manche Zuschauer:innen nicht ins Theater gehen, um dort Tanz oder einen Film zu sehen, und natürlich stehen diese Menschen den Neuerungen kritisch gegenüber. Andererseits locken vor allem die Arbeiten von Trajal Harrell und Wu Tsang ein neues, ein jüngeres und in Bezug auf Gender, Hautfarbe und sprachliche Heimat diverseres Publikum an. Ein Publikum zudem, das bisher nicht im Theater anzutreffen war, und dessen Belange und Themen bisher keine Rolle auf der Bühne spielten.

Langsam wächst das Ensemble zusammen

Dennoch gehen viele Häuser einen anderen Weg, um diese neuen Zuschauergruppen anzusprechen: Sie binden die Regisseure nur für einzelne Inszenierungen. «Das scheitert viel zu oft», sagt von Blomberg. Denn das gegenseitige Kennenlernen könne dann nur auf den Proben stattfinden – viel zu kurz, wenn unterschiedliche Arbeitsstile und Ästhetiken aufeinanderprallten. In Zürich hingegen gehören die Hausregisseur:innen nicht nur fest zum Regieteam, sondern haben überdies ihre Weggefährt:innen mit ins Ensemble gebracht. Das ähnelt dem Compagnie-Gedanke der Freien Szene; dort finden sich oft feste Gruppen und arbeiten über Jahre hinweg zusammen, leben dabei aber oft in prekären finanziellen Verhältnissen. «Ich bin zum ersten Mal im Leben krankenversichert», erklärte die gebürtige Amerikanerin Wu Tsang freudestrahlend, als sie sich in Zürich der Presse vorstellte.

Lange schien es, als ginge das Konzept von Stemann und von Blomberg in Zürich nicht auf. Die verschiedenen Compagnien bewegten sich scheinbar nebeneinanderher, eine ästhetische Befruchtung fand nicht statt. Die Arbeiten von Wu Tsang und Trajal Harrell wirkten wie exotische Fremdkörper. Doch langsam, nach einer wohl auch coronabedingt verlängerten Kennenlernphase, mischen sich die Compagnien und die künstlerischen Handschriften. Im Film «Moby Dick» schuften auch elf Schauspieler:innen auf Ahabs Walfängerschiff. Und in «Monkey off my Back or the Cat’s Meow» laufen sechs Schauspieler:innen auf Trajal Harrells imaginären Laufstegen, als hätten sie im Leben wenig anders gemacht. Und doch unterscheiden sich ihre Bewegungen von denen der Tänzer:innen, fügen sie dem auf Dauer doch sehr ausgeprägten Stil von Trajal Harrell etwas ganz Eigenes hinzu.

Der amerikanische Choreograf Traja Harrell rollt mit «Monkey of may Back» im Zürcher Schiffsbau den langen Laufsteg für seine Voguing-Kunst aus.

Bild: Orpheas Emirzas

Die Vermischung geht weiter, wie man hört: Trajal Harrell und Wu Tsang arbeiten weiter mit einem gemischten Tanz- und Schauspielensemble. Harrell inszeniert «Bernarda Albas Haus», ausgehend von Lorcas dramatischem Text. Und auch Wu Tsang wird als nächstes einen dramatischen Text inszenieren. Die Arbeit wird eine finanziell und inhaltlich wichtige Position im Spielplan. «Das hätten wir uns zu Beginn unserer Zusammenarbeit sicherlich nicht getraut», gibt von Blomberg zu, «Aber jetzt bereitet mir der Gedanke keinerlei schlaflose Nächte.» Und er fügt hinzu, wieder ganz begeisterungsfähig: «Das wird toll!»