Kim de l'Horizon sagt: «Die Klimakrise ist nämlich auch eine Empathie-Krise.»

Bild: Rahel Bains

Ein Gespräch mit Kim de l'Horizon

«Die Klima-Krise ist auch eine Empathie-Krise»

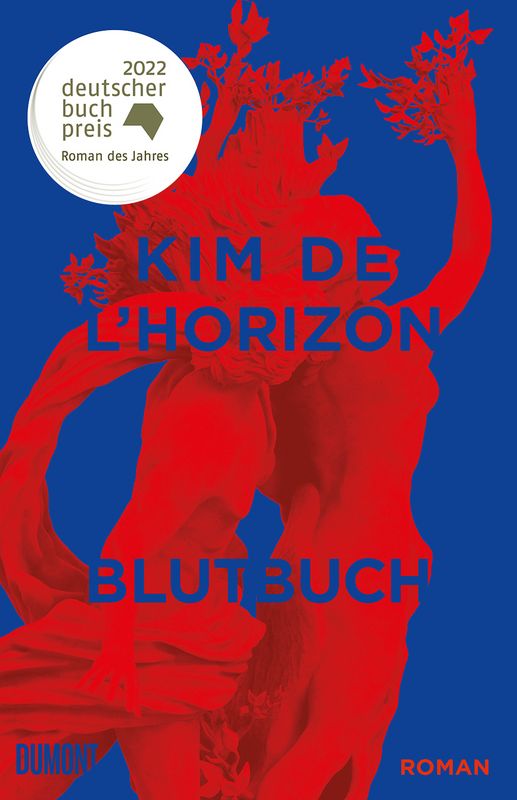

Zehn Jahre hat Kim de l'Horizon am Erfolgsdebüt «Blutbuch» geschrieben. Im Interview spricht Kim über das Erwachsenwerden, Pflanzen und Klimawandel und klärt den Unterschied zwischen Kunst und Literatur und politischem Aktivismus.

Zürich, 06.12.2022

Dieser Text ist bereits auf unserem Partnerportal TSÜRI erschienen. Das Zürcher Stadtmagazin gehört wie FRIDA zu den verlagsunabhängigen Medien der Schweiz.

Zuerst der Deutsche, dann der Schweizer Buchpreis: Kim de l’Horizons Debütroman «Blutbuch», in dem es um Geschlechter, Traumata und Klassenzugehörigkeiten geht, ist das Buch der Stunde. Rahel Bains hat Kim im Volkshaus in Zürich auf einen Kaffee getroffen. Dort haben sie über ihre (Zwischen)-Generation, sprich Menschen um die 30, gesprochen. Über das Erinnern und nach vorne schauen und die Frage, wie Kim mit dem Erfolg und der damit verbundenen Sichtbarkeit umgeht.

Rahel Bains: Vor zehn Jahren hast du die ersten Zeilen von «Blutbuch» geschrieben. Darin heisst es: Schreiben ist ein Versuch, ein Zuhause zu finden. Ein Zuhause, das es vielleicht schon nicht mehr gibt, das es vielleicht erst noch zu erzählen gilt. Es ist oft auch die Rede von «sich erinnern». Wie war der Erinnerungsprozess für dich?

Kim de l’Horizon: Eigentlich ist das Erinnern wie auch das Schreiben ein Prozess der «Sinn» oder «eine Erzählung» generiert. Diese Geschichten könnten aber auch auf eine ganz andere Art und Weise erzählt werden. Das Leben ist so reich, und wir wählen gewisse Sachen aus, die wir zu unserer Lebenserzählung oder unserem Ich machen.

Zu Beginn hatte ich versucht, «Blutbuch» zu einer klassischen Coming-of-Age-Geschichte zu formen – irgendwann bin ich auf mich selbst gekommen, merkte dann aber: Eins zu eins nur über mich zu schreiben, passt irgendwie auch nicht. Am Schluss entstand diese Zwischenform des Autofiktionalen. Diese ist die Weiterführung eines Erinnerungsprozesses, der versucht, die Realität nicht so zu akzeptieren, wie sie ist, sondern weiterzuschreiben und dadurch ein Zuhause zu schaffen.

Was spielt neben der Vergangenheit auch noch eine zentrale Rolle?

Die Beziehung von Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen. Für die Kind-Figur sind Pflanzen sehr wichtig. Die Klimakrise ist nämlich auch eine Empathie-Krise, denn fehlende Empathie führt dazu, dass man andere Lebewesen nicht als solche wahrnimmt. Auch wenn es nicht an vorderster Stelle steht, geht es auch ums Zuhören, den Pflanzen zuzuhören, auf sie zuzugehen. Und obwohl Pflanzen, die in Texten reden, immer eine menschliche Sprachprojektion sind, geht es sehr stark um die Frage, wie wir auf diesem Planet weiterhin als Menschheit existieren wollen.

Du hast «Blutbuch» in deinen Zwanzigern geschrieben. Eine Zeit, in der man erwachsen wird. Wie hat dieser persönliche Wandel den Inhalt des Buchs beeinflusst? Musstest du Teile wieder umschreiben, weil sie irgendwann nicht mehr gepasst haben?

Das Buch hat viele sehr unterschiedliche Teile, auch vom Stil her. Ich fand es wichtig, diese in ihrer Unterschiedlichkeit stehen zu lassen. Es war zwar nicht einfach, aber dafür wichtig, dass der Text so vielstimmig und vielgestaltig und für die Figuren zu einem Körper geworden ist. Ein Textkörper, der auf eine gewisse Art divers ist. Mal dominiert das eher «ungehobelt bäuerische» Berndeutsch mit Sätzen wie «den Finger aus dem Arsch nehmen», das sich mit wissenschaftlichen, essayistischen Teilen abwechselt, um dann ins Urbane, voller Anglizismen überzugehen.

Wie oft hast du die Texte während der letzten zehn Jahre zur Seite gelegt?

Ständig. Ich hatte oft intensive Schreibphasen, nach denen ich das Buch auch mal lange wieder weg legte. Für mich ist das Schreiben eine hexerische Praktik: Es werden verschiedene Stränge und Zeiten verwoben.

Hexerei bedeutet für mich auch der Glaube, dass alles miteinander verknüpft ist. Und wenn alles in Verbindung steht, kann man auch auf alles Einfluss nehmen.

Das patriarchale, koloniale, kapitalistische System versucht, alles zu vereinzeln, wodurch man sich oft einsam fühlt. Hexen ist für mich eine queerfeministische Praxis, die versucht, Verbindungen herzustellen, durch die man in Communities kommt, in denen man gemeinsam nach vorne schauen kann.

Die Vergangenheit ist ein grosses Thema. Deine Hauptfigur beschäftigt sich stark mit der Grossmutter sowie der Mutter. Sie fragt sich, ob Familie die Verbindung ist, die durch das Vererben persönlicher Traumata entsteht. Und sie erzählt davon, wie sehr die Vergangenheit einfach so «in die Gegenwart reinfuckt». Viele in unserer Generation, sprich Menschen um die 30, blicken derzeit ebenfalls zurück auf ihre Vergangenheit, um ihr jetziges Handeln zu verstehen. Sind wir die erste Generation seit langem, welche die Wichtigkeit dieser Arbeit erkennt?

Aufarbeiten ist auch eine Frage von Ressourcen. Unsere Grosseltern haben Hunger oder Krieg erlebt. Danach kam eine Generation, die dies nicht mehr direkt erfahren hat und quasi damit schwanger ging. Unsere Generation läuft im Vergleich zu denjenigen davor nicht mehr so stark Gefahr, in diesen Trauma-Strudel zu geraten. Auch haben wir die finanziellen und emotionalen Ressourcen, um zum Beispiel mittels Therapie zurückzublicken.

Ich sehe es schon auch in meinem Umfeld, dass viele dabei sind, «aufzuräumen». Es ist wichtig, genau zurückzublicken, aber auch, nach vorn zu schauen, um politische Strukturen zu verstehen. Vor allem jetzt, zum Beispiel im Hinblick auf die verschärften Abtreibungsgesetze und den Anti-Trans-Backlash im angloamerikanischen Raum, ist es wichtig, im Jetzt zu sein. Sich zu fragen: «Wie wollen wir über uns sprechen? Wie behaupten wir unseren Standpunkt in der Gesellschaft?»

Das «Blutbuch» von Kim de l’Horizon wurde für FRIDA bereits von den Kolleg:innen des Podcast «eins.sieben.drei.» besprochen. Hier geht es zum Podcast.

Apropos Gesellschaft. Ein Auszug aus dem Buch lautet: «Die Familienmenschen ertrinken im Schein der Ikea-Küchenlampen. Ihre Träume ertrinken in den Kürbissuppentellern. Die Väter ertrinken in ihren hellblauen Hemden.» Man braucht nur wenige Minuten mit der S-Bahn aus der Stadt zu fahren, um völlig andere Lebensrealitäten vorzufinden, was in den Diskussionen rund um Fortschritt und Gleichstellung oft vergessen wird.

Ich finde, wir müssen mehr miteinander sprechen. Das tun wir schon lange nicht mehr, man versteht sich nicht, spricht nicht die gleiche Sprache. Trotzdem glaube ich, dass es sehr wichtig ist, sich immer wieder zu erinnern. Das macht uns zu dem, wer wir sind. Da sind so viele Lücken in der Geschichte. Geschichten von Menschen, die nicht überliefert wurden. Deshalb ist es wichtig, dass Minderheiten Raum bekommen. Es kommt unserer Gesamtgesellschaft zugute, wenn man beginnt, die Leere aus den «Trucklis», die ich im Buch beschreibe, herauszuholen. Weil es einen kollektiven Heilungsprozess ins Rollen bringt.

Miteinander reden – und sich Geschichten erzählen. «Erzähl mir eine Geschichte von früher», fragt auch die Hauptfigur die Grossmutter. Müssten wir das alle mehr tun?

Das wäre schön. Wir haben so eine «Bildkultur» entwickelt. Die Literatur ist im Vergleich dazu eigentlich ein ziemlich altbackenes Medium. Aber ich denke, das ist auch genau ihre Funktion: Dass man sich Zeit nimmt für eine lange Geschichte. Dass die Autor:innen in die Details gehen dürfen und nicht einer «Netflix-Dramaturgie» mit kurzem Spannungsbogen verpflichtet sind. Es braucht dafür aber den Willen und die Bereitschaft der Leserschaft, länger dran zu bleiben. Es kann einen ganz anders befriedigen, wenn man mal lange in eine Erzählwelt eintaucht.

Kim de l’Horizon

Kim de l’Horizon gibt von sich selbst an, Kim sei 2066 auf Gethen geboren, einem Planten aus dem Science Fiktion Roman «The Left Hand of Darkness» der US-amerikanischen Autorin Ursula K. Le Guin. Eigentlich (Quelle Wikipedia) wuchs Kim de l’Horizon aber in Ostermundigen bei Bern auf und besuchte in Winterthur das Gymnasium. In Zürich studierte de l’Horizon ab 2012 Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften. Es folgte ein Studium für literarisches Schreiben am Literaturinstitut in Biel mit Bachelorabschluss 2020. Danach schrieb sich de l’Horizon für den Masterstudiengang Transdisziplinarität an der Zürcher Hochschule der Künste ein. De l’Horizon ist Mitglied der Redaktion des Literaturmagazins «delirium». In der Spielzeit 2021/22 war de l’Horizon Hausautor:in im Förderprogramm «Stück Labor» an den Bühnen Bern.

De l’Horizon gewann mehrfach Preise, darunter den 2015 Treibhaus- und den OpenNet-Wettbewerb der Solothurner Literaturtage, den Förderpreis Dramenprozessor 2020 des Theaters Winkelwiese sowie einen Kurzfilmwettbewerb der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Von der Ernst Göhner Stiftung erhielt de l’Horizon ein Stipendium für Kunstschaffende in Ausbildung.

Gegen Ende der Geschichte erzählt ein Mann, dass Menschen mit 30 «langsam auf diesem Planeten ankommen». Wie siehst du die Sache mit dem «Ankommen»?

Unsere Generation ist anfangs noch ohne Internet aufgewachsen. Wir sind die Ersten, die sich den Umgang damit angeeignet haben, das Handy ist eine Erweiterung unseres Wahrnehmungsapparats geworden, wir erfahren die Welt nun über technische Mittel. Gleichzeitig sind wir nicht Digital Natives, was uns von den Jüngeren stark unterscheidet. Trotzdem wollen wir uns von den Boomern abgrenzen. Wir sind eine Zwischengeneration.

Was ich in meinem Umfeld beobachte: Viele Queers und Frauen, die in ihren 20ern gestruggelt haben, sind langsam angekommen. Sie haben ihre Nische und ihren Frieden gefunden. Dafür schlittern so einige weisse Cis-Männer – auf die ich früher ein bisschen eifersüchtig war, weil ihnen alles so leicht gefallen ist, weil sie mit den Füssen auf dem Boden standen und die Welt für sie gemacht war – jetzt mit 30 schlittern sie plötzlich in eine Krise und sind verunsichert.

Immerhin: War es vor einigen Jahren noch nicht möglich, dass sie sich öffnen und über Gefühle sprechen, kommt das nun immer mehr. Ich sehe bei Menschen ohne Diskriminierungserfahrungen eine Verletzlichkeit, die endlich auch zugelassen werden kann.

Es ist auch die Rede von «sich bewusst dafür zu entscheiden, unsichtbar zu sein». Du bist gerade so sichtbar wie noch nie in deinem Leben. Fühlst du dich wohl dabei?

Es gibt einen Unterschied zwischen meiner öffentlichen und privaten Person. Ich will das klar trennen, das ist sehr wichtig für mich. In all den Medienberichten über mich wird vor allem die Autor:innenperson wahrgenommen, auf die ich nur bis zu einem gewissen Grad Einfluss habe und die eine grosse Projektionsfläche bietet. Ich bin noch immer dabei, das Ganze zu verarbeiten.

Denn während andere Autor:innen sich Schritt für Schritt an eine Sichtbarkeit herantasten konnten, kam sie bei mir quasi über Nacht. Ich erhalte auch viele Nachrichten von queeren Menschen mit den Worten: «Danke, dass du dich so für uns einsetzt.»

Ich bin aber nicht in erster Linie Aktivist:in. Für mich stehen Literatur und Kunst im Vordergrund.

Die sind zwar sehr politisch, aber es würde mich überfordern, wenn ich nur aktivistisch unterwegs wäre. Kunst und Kultur gehen nach innen, sind still und langsam. Aktivismus muss laut sein und zeigt sich nach aussen.

Freut es dich, dass du mit «Blutbuch» so viele Menschen erreichst?

Zuerst zweifelte ich noch daran, überhaupt einen grossen Verlag zu finden. Und bis das Buch gedruckt war, befürchtete ich, dass jederzeit ein Anruf kommen könnte und es heisst: «Hey sorry, wir haben dein Buch doch nochmals gelesen, und es ist eigentlich voll scheisse.» (lacht)

Du hast den Erfolg also wirklich nicht erwartet. Auch die Buchpreise waren in diesem Fall wohl eine grosse Überraschung.

Ja. Auch, weil es ein anspruchsvolles Buch ist. Es versucht zwar, die Leserschaft an die Hand zu nehmen, aber trotzdem ist es nicht so geradlinig, dass man einfach durchflutschen kann. Es will brechen und eine ganz andere Perspektive einnehmen. Die Verlagslandschaft steckt in einer Krise, es werden immer weniger Bücher gelesen. Deshalb war die Tendenz in den letzten zehn Jahren auch, mehr auf «smoothe» Formen zu setzen, weil man dachte, dass sich das besser verkauft. Dass mein Buch gelesen wird, ist ein Zeichen, dass die Leute anspruchsvolle Texte lesen können und wollen.